网络项目相关信息

1、实验教学过程

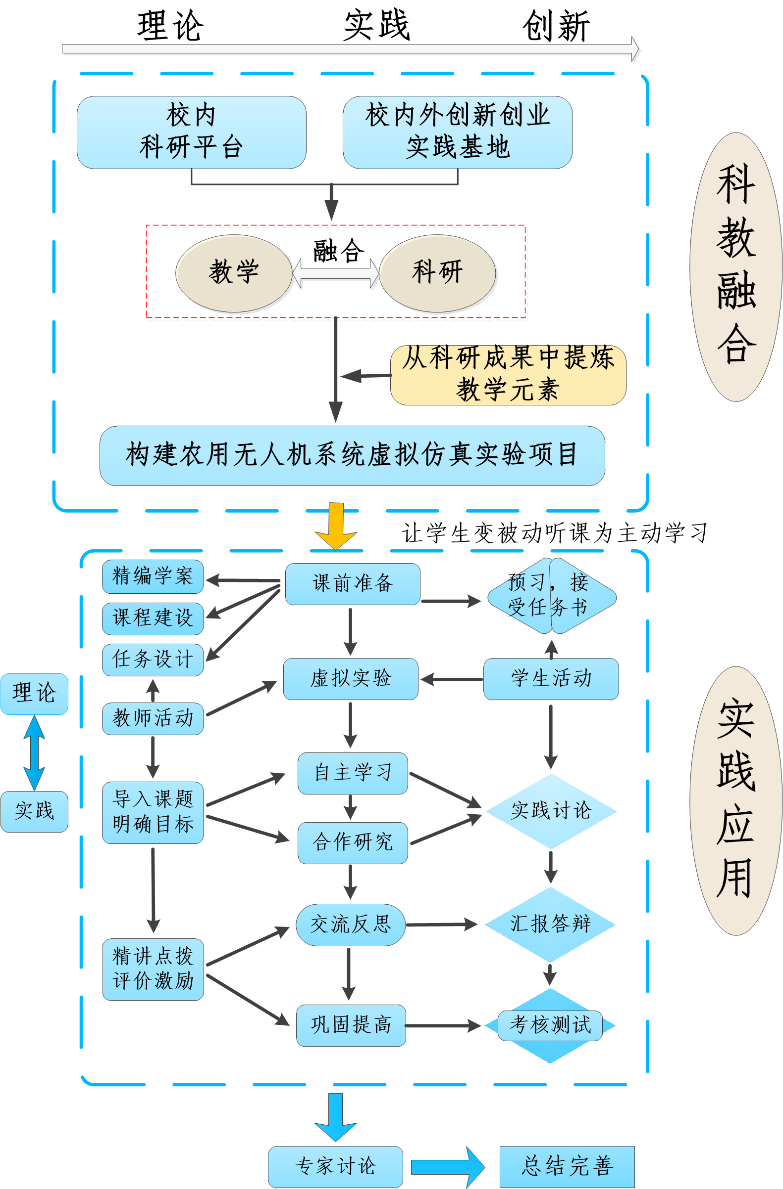

本实验共4学时,实验教学过程是以问题引导和驱动下的探究式教学模式为基础设计的,具体过程如下:

课程教学的首次绪论课后,将所有专题内容和案例一并发给学生,同时组织学生进行分组学习。

实验课前,学生通过教材、网络资源和实验指导书等自主学习相关理论,针对实验内容进行自主学习和准备。

实验课上,老师通过应用引发的理论和技术问题,引导学生先进行研讨交流,形成一定的共识和争议。然后,以实验系统为依托,引导学生根据自己的认识去在线实验操作,发现不足并引出新问题。接下来,在老师的引导下根据所学理论进行改进尝试和探究,找出解决问题的方法,在实验系统上验证改进的效果,提交实验结果,撰写实验报告。在此期间,教师主要起到引导、释疑和推动作用。

图8 实验教学过程设计流程图

(1)课前自主学习(0.5学时)

农用无人机基础知识、构造与原理、精准农业航空喷施应用技术等相关理论知识,由学生在实验前通过教材、慕课和微课等网络资源自主学习掌握。本虚拟仿真实验项目提供实验指导书,包括实验目的、要探究的问题、基本原理、实验方法、基本参数设置与实验测量的操作步骤、注意事项等。学生在进行实验前先自行自主学习,根据实验目的和需要探究的问题,设计实验方案步骤,绘制出思维导图,在虚拟仿真实验平台上提交实验设计方案。

(2)课上研讨交流(1学时)

根据学生课前自主学习中提交的实验设计报告,实验指导教师利用华南农业大学精准农业航空施药技术国际联合研究中心的科研成果,从精准农业航空应用需求出发,提出理论与技术问题,结合实验设计,引导学生进行研究交流,比较各自的理解,形成共识或者确定产生的争议点。在此基础上,学生分组确定自己的实验方法和步骤。实验教学过程设计流程图如图8所示。

(3)应用尝试与评价(1学时)

按确定的实验方法和步骤,进行线上虚拟仿真实验。为充分调动学生自主性,所有的实验均通过仿真真实实验和作业环境下的农用无人机应用入手,进行无约束的开放式操作,系统在线给出测试结果及其定量评价结果。

实验结果有两种可能:一是实验设计合理,能够直接给出较为正确的结果。对此,实验指导教师可以设置一定的与应用有关的约束条件,引导学生思考更加深入的问题;二是实验结果不合理,由此可引导学生发现问题,思考产生问题的原因以及如何改进。如图9所示。

图9 农用无人机设计虚拟仿真实验定量评价结果

(4)实验探究改进(1学时)

针对前面实验尝试暴露的问题或者由实验尝试引发的深度问题,结合实验目的以及要探究的问题要求,进行全自主的探究性实验。

比如:结合理论学习和实验指导书的要求,设计农用无人机精量直播系统的排种装置,设置精准直播参数;设计满足作业条件的农用无人机机型参数和植保作业装备;明确农用航空遥感系统的各组成单元的性能参数,根据作业地域正确选用农用无人机和遥感监测传感器,并设置作业参数等。如图10所示。

图10农用无人机植保作业虚拟仿真实验的探究改进

上述(3)(4)两个步骤是可以反复重复进行的,即学生可以随时对所设计的农用无人机及相关作业装备进行应用测试,检验设计效果。此外,虚拟仿真实验采用开放式的学习模式,如果课上时间不足,依靠网络平台的便利性,学生还可在课下自主选择时间、地点登陆虚拟仿真实验平台,进入探究学习模式进行虚拟实验操作。学生可在不同的时间段多次重复实验操作,直至完全掌握相关知识,并最后提交正式的实验报告。给予学生充分的学习自由,有利于个性的发挥。

(5)提交实验报告(0.5学时)

当学生认为已经完全理解掌握了相关知识,并完成了相关实验内容后,可将测试结果整理出来,在线撰写实验报告,提交至系统平台保存。撰写实验报告时,系统提供word版实验报告模板,供学生在线填写,学生需要将实验步骤截图、实验数据、实验结论、心得体会等内容填入实验报告,并将填好的实验报告上传提交至平台。

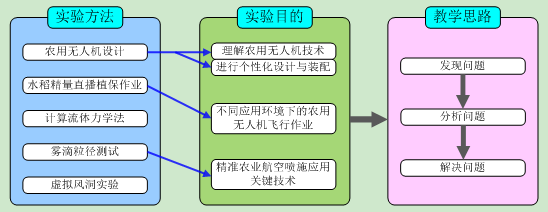

2、实验方法

本实验课程综合了计算流体力学方法、航空遥感、风洞实验、精量直播和航空植保等多种实验方法。实验方法与实验目的、教学进程思路的对应如图11所示。

(1)通过农用无人机设计部分认知农用无人机各组成部件及功能原理,学习农用无人机的结构特点,并按任务要求完成适用于不同作业环境的农用无人机机体结构设计。

(2)虚拟仿真基于农用无人机的“精量直播”、“农情信息的遥感监测”和植保作业等关键技术的原理和方法。

(3)利用虚拟的激光粒度仪等实验设备,进行雾滴粒径测试,获取不同喷嘴的雾滴粒径参数。

(4)通过计算流体力学方法,并利用虚拟风洞实验室,把农用无人机喷施过程中难以观察的无人机旋翼风场、喷施雾滴的飘移与沉积过程,可视化地展现出来,是学生掌握不同飞行参数对航空喷施药液的影响规律。

图11 本课程采用的实验方法