实验项目描述

1.实验简介

习总书记指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程。”这一重要论述,不仅为我国的政治经济提出了新的发展方向,也为我们专业课程教学的改革和实践提供了思想源泉。艺用人机交互测量与数据构建虚拟仿真实验,就是以习总书记的指导思想为依据,将艺用人体测量与人机工程学采用计算机仿真软件模拟现实效果展开实验教学,改革一线教学的实验手段,将现代信息技术融入课堂,极大地拓展了教学的深度与广度,时间与空间,对于提高相关课程的教学质量与教学效果具有较强的推动作用。

传统人机工程学课堂是“教师教,学生学”的教学模式,课堂效率不高、重理论轻实践,导致了学生学习效率低下,无法产生切实的体验。针对以上问题,将虚拟仿真实验融入人机工程学的教学中,创新课堂教学形式,以数字化虚拟仿真场景的体验式学习,让学生在主动实验中获得对知识的直观认识;引导学生基于人机工程学的理论和方法理解产品构想创意,判别设计的优劣性;将我国传统文化的素材引入到实验中,最终使学生在掌握艺用人体测量与人机工程学的理论知识和实践方法的同时,帮助学生树立中华民族文化自信,树立正确的世界观、人生观和价值观。

实验的必要性和实用性:

本实验是为了让学生了解人机工程学、人体测量学等方面的基本知识,并熟悉有关设计所必需的人体测量基本数据的性质、应用方法和使用条件,合理运用人体数据进行产品设计;本项目的人体数据采集整理,后续用于人体测量数据库的建设,持续服务于本虚拟仿真实验教学,广泛应用于设计活动,为后续设计提供可靠的数据支持。

本实验项目适应我国设计学教育事业现代化发展的需求,注重培养学生学习、实践的综合能力,以培养具有扎实的产品设计造型基础、严谨的设计表现能力、科学的设计思维和灵活的应变分析能力的创新应用型设计人才为目标,坚持“学生中心、问题导向、学科融合、创新实践”的实验教学理念,按照“虚实结合、以虚补实”的原则,以艺用人体测量与人机工程学为切入点,面向产品设计专业教学中“人-机-环境”的理论基础和实践教学特点与要求,采用3D建模、动画、人机交互等技术自主研发了艺用人体测量与人机工程学虚拟仿真实验,以解决现实中设计教育教学资源有所欠缺、课程高质量建设的瓶颈:

第一,以虚补实,弥补现实实验条件时空限制、难以实现、成本高昂等不足。人机工程学是艺术专业的学生进入产品设计、环境设计等专业训练时的必修课程。然而由于人体结构的精密性、特征的多样性和私密性,人机实验中“人-机(物)-环境”关系的复杂性等多种因素的限制,在现实教学中存在专业化空间场地困难、配套设施消耗大成本高等问题,要切实达成教学目标存在困难。

第二,训练学生从感性思维向科学理性思维转换。人体科学、人体测量学知识体系的严谨性、实验方法的科学性,对艺术生的设计思维、数理思维的训练提出了很高的要求。通过系统完整的实验教学,训练学生快速转换和提升设计理解和分析能力,为后续专业学习打下良好扎实的基础。

第三,以交互方式深化人机学理论基础的实践性。通过交互学习,极大地提升了学生的学习兴趣和学习能力,在真实或类似真实的环境中进行大量实践,有利于加强理论知识与实践知识的结合。

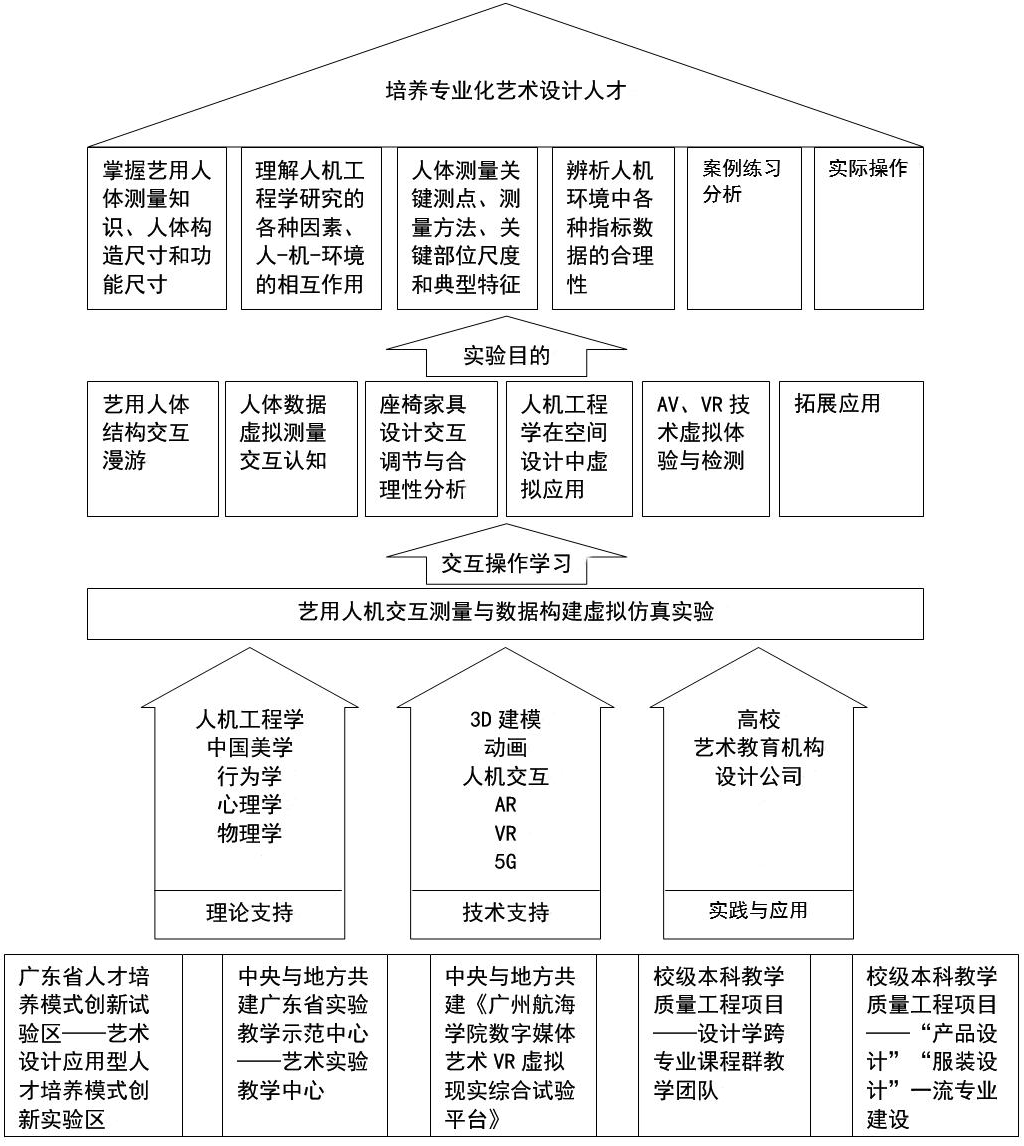

第四,建立并持续更新专业性强的开源数据库,达到理论联系实践的教学目的。为解决产品设计专业人才培养过程中的问题,实现国家培养卓越人才和创新人才的战略目标,我校依托广东省人才培养模式创新试验区——艺术设计应用型人才培养模式创新实验区、中央与地方共建广东省实验教学示范中心——艺术实验教学中心,和我校的设计学跨专业课程群教学团队、一流专业建设项目,结合人机工程学、中国美学、马克思主义哲学、行为学、心理学、物理学等多学科交叉融合的研究成果,整合艺术教育机构、设计公司的经验和实践,在“人机工程学”课程中开设此虚拟仿真实验,旨在让学生通过本项目达到如下实验目的(见图1):

(1)掌握严谨的艺用人体测量知识、人体构造尺寸和功能尺寸。

(2)理解人机工程学研究的各种因素和人-机-环境的相互作用。

(3)掌握人体测量学项目中的关键测点和测量方法、关键部位尺度及典型特征。

(4)具备人机环境系统中各种指标合理性辨析的能力。

(5)能够在教师指导下对项目平台中的案例进行正确设置、标记、检测分析与答疑。

(6)能够在教师指导下进行真实人体数据测量并将实测数据整理上传至系统,一方面为系统案例提供持续更新的数据,另一方面建立并持续更新具有专业特色的开源数据库。为后续的专业学习打下坚实的基础,为设计学习与工作培养科学敏锐的设计思维能力。

第五,增加VR和AR技术在艺用人体测量仿真实验中的运用,达到实现开放性实践教学理念的实现。

(1)沉浸式体验:AR/VR技术因其功能优势适用于教育领域,可以提供一种沉浸式教学模式,可以将丰富的资源信息和其他数据整合到用户能够观察到的现实场景中,为学生提供身临其境的学习环境,仿真模拟操作,让学生在“沉浸式”的虚拟与现实的环境中完成实验学习,这样不仅可以对人体结构进行全面的观察,而且可以提升实验的交互性实操。

(2)调动积极性:AR/VR技术教学将学生在实验系统外连接实验项目主体地位发挥到最大,充分调动学生的创造性,激发学生的学习动机,通过创设跨越时空界限,实现动感交互穿越,呈现跨界知识融合的场景,达到培养核心素养的目标,让学生从相对被动的地位转变到相对主导地位。

(3)使用便携性:学生通过仿真实验学习的时间相对有限,但移动AR/VR可以使他们更好地观察人体中难以查看的结构,并可以增强学生的空间意识,且学习机会灵活,实时培训,不受时间空间限制,高频次学习,降低预算,实施低成本,可以反复利用AR/VR技术来学习艺用人体测量与人机工学相关知识。

图1 实验项目架构

教学设计的合理性

该实验教学项目属于“人机工程学”课程,共计4个实验学时。

该实验课程中,人体生理特征比例尺寸0.5个实验学时,艺用人体结构交互漫游0.5个实验学时,人体数据虚拟测量交互认知0.5个实验学时,人体数据填充0.5个实验学时,座椅家具设计合理性分析1个实验学时,室内外空间中“人-机-环境”的结构布局、AR、VR技术的合理性交互1个实验学时。

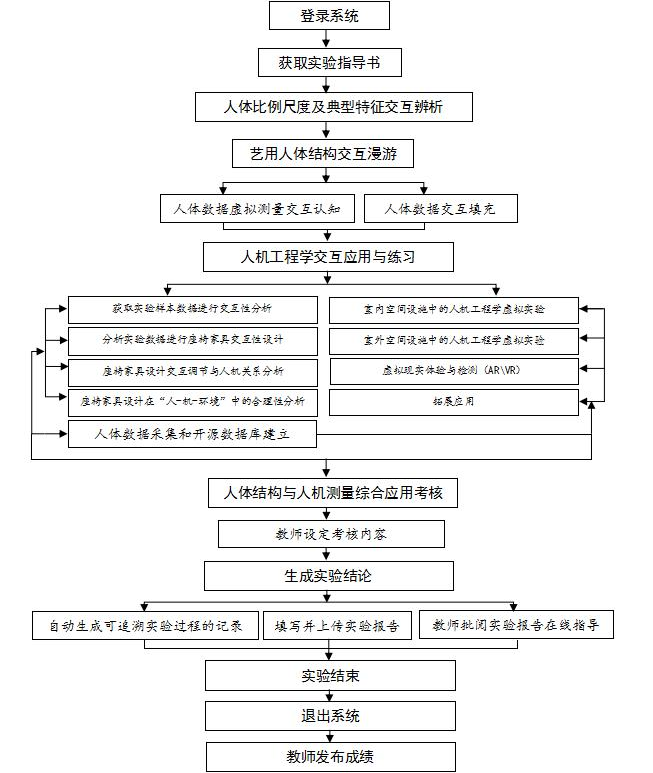

通过三维仿真技术,虚拟人体测量的场景及人机工程学情境,学生可在整个场景和情境中操作步骤共18步,交互性操作11步。

实验流程为:登录系统——获取实验指导书——人体比例尺度与典型特征交互辨析——艺用人体结构交互漫游——人体数据虚拟测量交互认知——人体数据交互填充——获取实验样本数据进行交互性分析——分析实验数据进行座椅家具交互性设计——座椅家具设计交互调节与人机关系分析——座椅家具设计在“人-机-环境”中的合理性分析——室内空间设施中的人机工程学虚拟实验——室外空间设施中的人机工程学虚拟实验——虚拟现实体验与检测(VR/AR)——综合应用考核——实验结论——实验结束——退出系统![]() 教师发布成绩。

教师发布成绩。

图2 实验项目操作流程

实验系统的先进性

首先,理念先进。该项目选择了将“艺用人体测量”与“人机工程学”有机结合作为设计学实验教学的对象,是深刻认识到人体构造与人机功能设计是相互密切关联的完整知识链。在人机工程学理念上,深入了解和掌握人体构造尺寸和功能尺寸、比例、量度等知识,是合理设计必不可少的前提和基础。对于高考美术出身的艺术设计专业的学生来说,掌握人体构造的精密结构和尺度,以及对造型设计的影响,将传统的感性思维,通过训练转换为有依据的科学的理性思考,为进一步的各类专业设计学习和训练打下了坚实的基础。同时,将虚拟教学所习得的测量方法,用于各专业实际人体测量,并把测得的专业数据进行分析整理,导入系统,形成持续开源更新的特色数据库,填补了相应专业发展过程中人体测量数据的空白,完善了专业化的人体特征数据库。

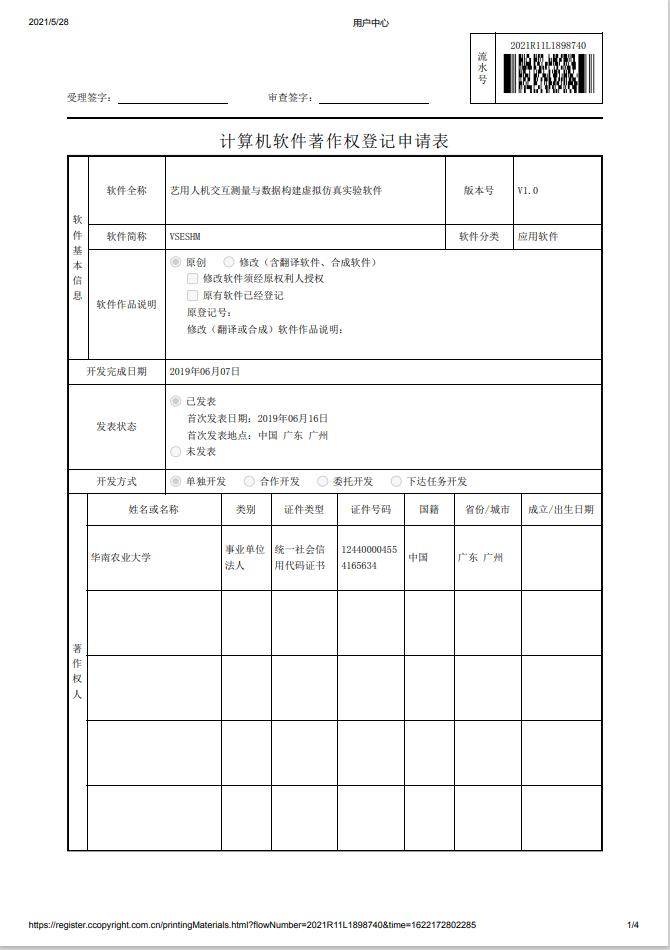

其次,技术先进。本项目综合运用人机工程学、美学、行为学、物理学等多学科的研究成果。在360度全景拍摄的基础上创建了以人体模型、真实室内外环境为参照的虚拟场景,运用三维建模、动画等技术手段,高度仿真了各种有代表性的不同年龄、不同性别、特定地域的人体骨骼+肌肉+皮肤+着装+肢体动作及其他表征的“虚拟人体和人物角色”模型,使实验场景和实验对象更直观形象;将测量技术应用于系统中,能自动测量关键点之间的尺寸,并给出记录和评定;能够显示练习结果正确与否并给出提示,便于学生进行分析;通过键盘和鼠标使实验者双手在虚拟场景中操作,让学生如同亲临实境,感受互动。我校拥有该软件的自主知识产权,软件著作受理流水号为:2021R11L1898740。(见图3)

图3 计算机软件著作权登记申请